小麦の教室– category –

-

講座4小麦の風味 ⑦品種ごとの香りの個性って本当にあるんですか?

今回が最終回。成分分析によって得られた6つの品種ごとの香りの特徴を、官能評価の結果と比較することで、確かめていきます。官能評価をいっしょに行っていただいたのは、新麦コレクションの会員であるチェスト船堀の店主・西野文也さん。 西野さんは、ソムリエの資格を持ち、ワインテイスティングの訓練を積んでおられるので、さまざまな香りの表現を繰り出して、品種の特徴を言い当ててくださいました。 -

講座4小麦の風味 ⑥キタノカオリはなぜおいしいのか?

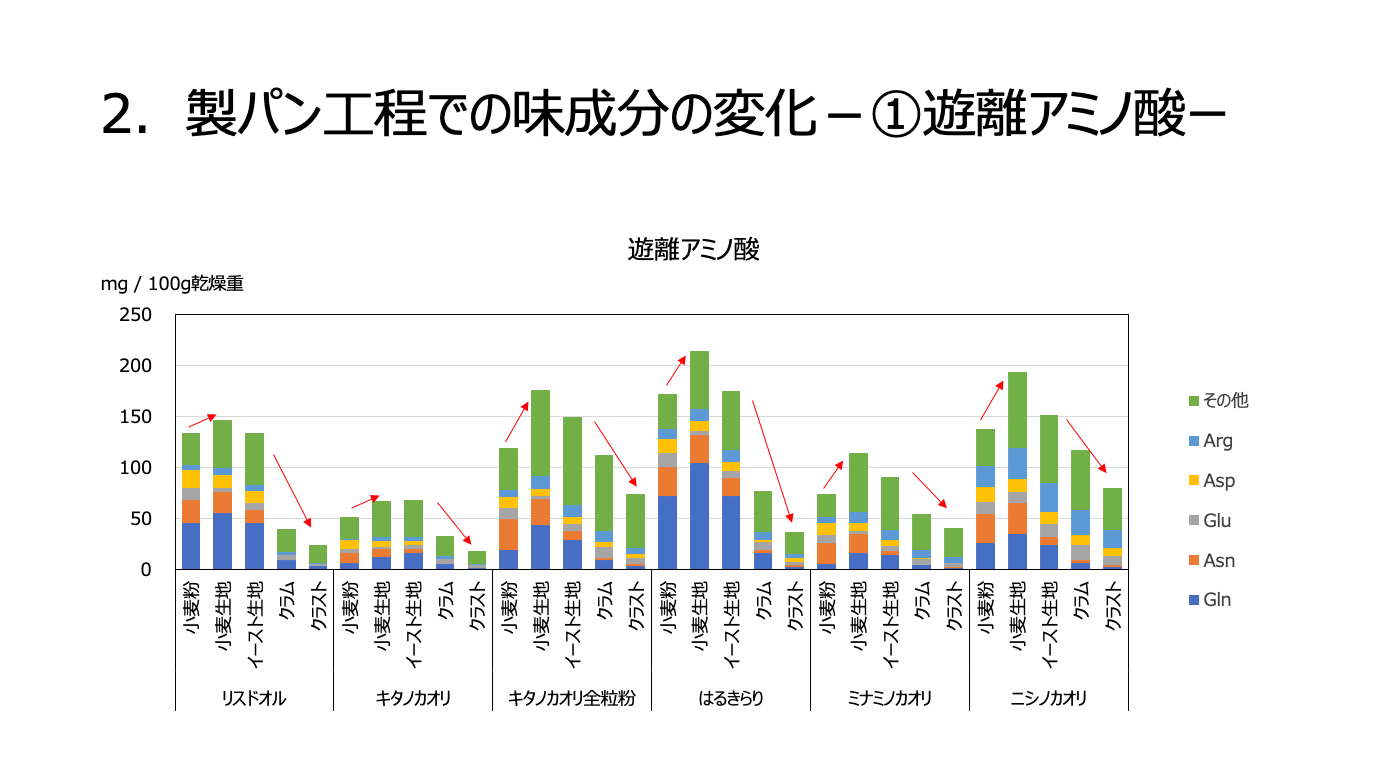

今回は、「キタノカオリはなぜおいしいのか?」を探求するお話。 分析結果からは、キタノカオリがいくつもの”甘くなる仕組み”を持っている国宝級の品種だということが見えてきました。クラムで比較するなら、キタノカオリとキタノカオリ全粒粉の2種に次いで多かったはるきらりと比べて約2.5倍も多いという驚異的な数値でした。 ここに「キタノカオリがおいしい」という根拠があります。 -

講座4小麦の風味 ⑤アミノ酸はパンのおいしさに貢献しているの?

今回は、味のお話です。 味というのは、五味(甘味、酸味、塩味、苦味、うま味)のことです。 これらは、小麦の成分でいうなら、糖分とアミノ酸、有機酸などによって作り出されます。 これを舌にある味蕾が感じることで、味がするわけです。 そこで、液体クロマトグラフィで分析した、糖分とアミノ酸のデータを見ていきます。 製パンの常識とちょっと異なるおもしろいデータがえられました。 -

講座4小麦の風味 ④品種ごとの香りの個性を知りたい

「この化学成分があるからこの品種はこんな個性がある!」。今回はいよいよ、ひとつひとつの香りの物質に踏み込んで、品種の個性を解き明かしていきます。まずクラストの香りを決める加熱香気成分のほうから。 もっとも特徴をよく表すような香りを4つピックアップしました。そして、キタノカオリ全粒粉に特徴的な香りについて。発酵生成物(発酵によってできる香り)の品種ごとの特徴。そして、北海道産小麦になくて地粉にある香りとは……。 -

講座4小麦の風味 ③小麦の香りは製パンの工程を経てどう変わる?

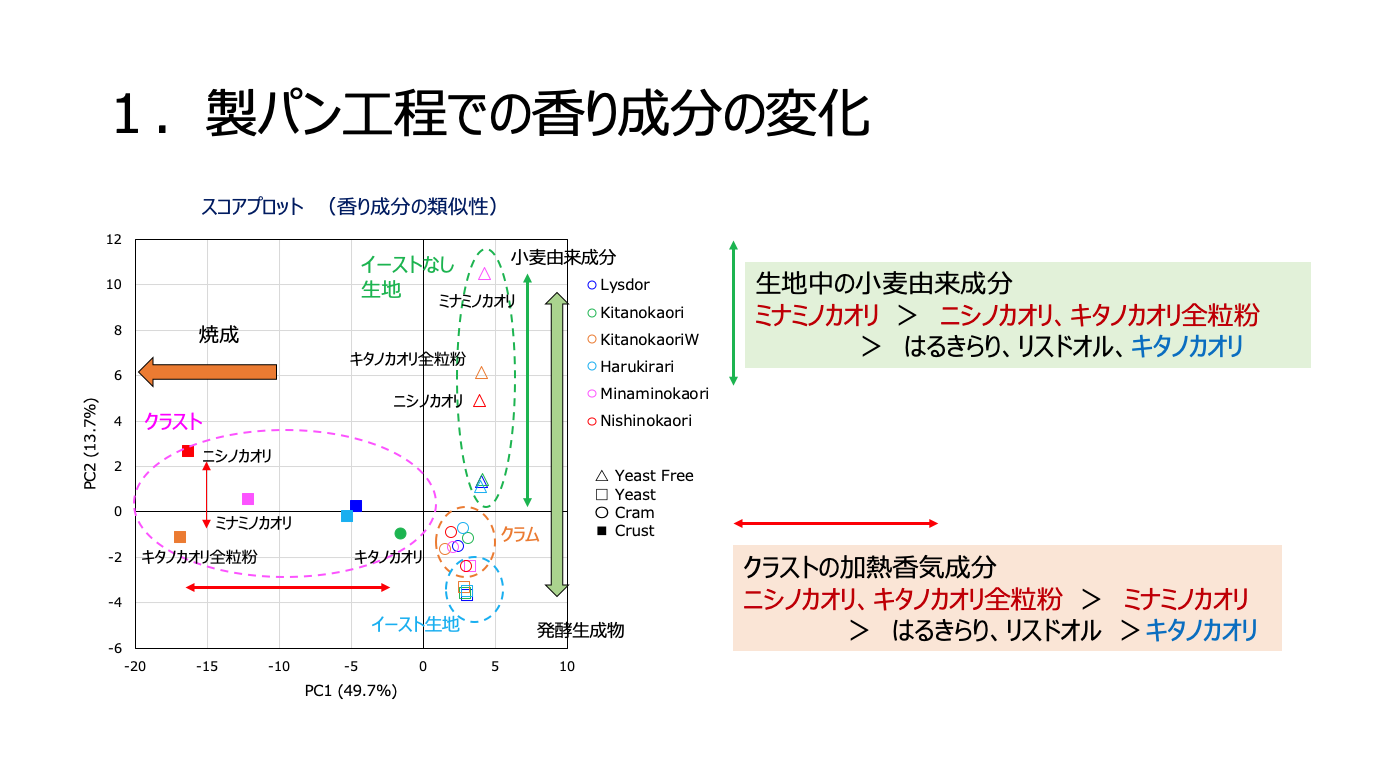

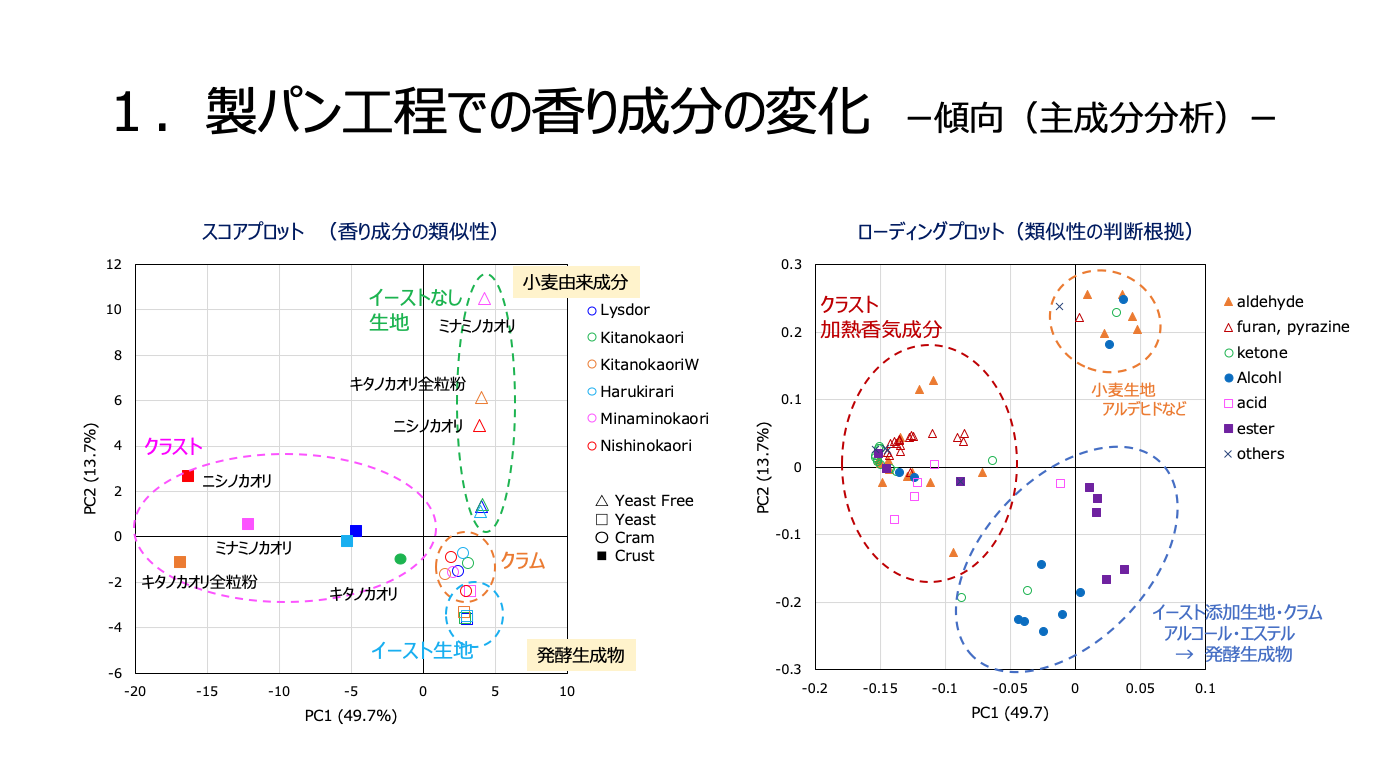

小麦粉は、品種が変わっても、どれも同じような白い粉に見えます。 まったく同じ条件で発酵させても、だんだん異なる香りが出てきます。 今回は、パンの工程を追って小麦の香りを調べ、どこでどんなふうに品種の個性が花開くかを見ていきます。今回は6つの品種(銘柄)の小麦粉を分析しました。そして、ひとつの品種につき①イーストなし生地、②イースト生地、③クラスト、④クラムと4回、香りの成分分析しています。 -

講座4小麦の風味 ②小麦の香り成分ってどんなものがあるの?

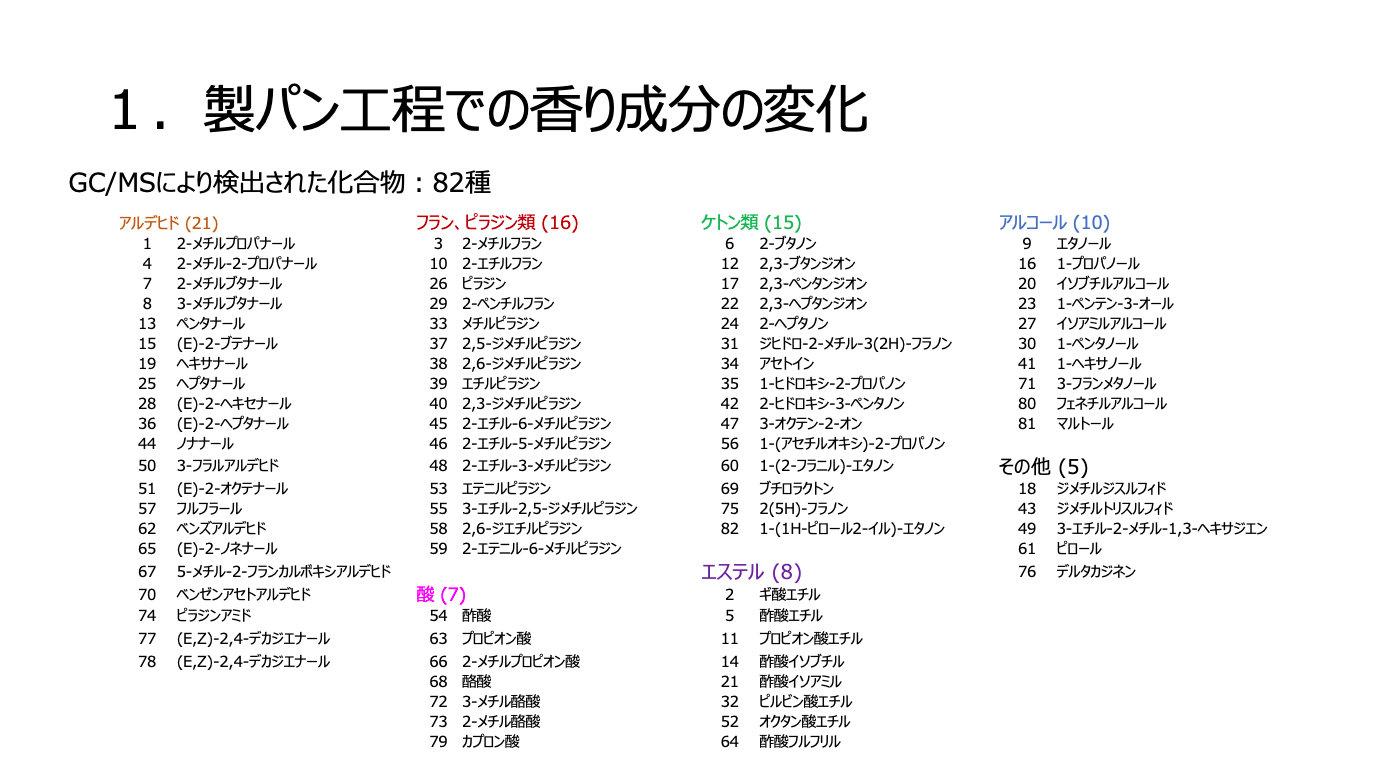

前回、パンの工程の4つの段階で、生地を機械にかけ、分析を行ったということをご説明しました。 そこで出てきたすべての香り(味ではなく”香り”であることにご注意ください)は82種類ありました。 ちんぷんかんぷんかと思いますので(僕にとってもそうです)、さらっと見ていただいて、「82種類あったんだー」だけご理解いただければ大丈夫です。この82種類を、アルデヒド、フラン、ピラジン類、ケトン類、アルコール、酸・エステル類の6つに部類しました。 -

講座4小麦の風味 ①そもそも小麦の風味ってなんだろう?

「小麦の香り」「小麦の味」って、よく聞く言葉です。 でも、小麦の香りといっても、いろんな香りがあるし、かなり幅広い。 たとえば、バゲットひとつとっても、クラストの香りとクラムの香りはまったく異なります。 さらに、クラストの香りにフォーカスするなら、オーブンの中で焼いて、焦がして香りをつけていくわけなので、もともとの小麦粉の状態からずいぶん遠ざかっています。 今回、国産小麦6つの品種の味と香りを、その4つの段階で成分分析を行いました。 -

講座3グルテン/デンプン ③続・グルテン/デンプンの知識は麺作りに役立つ。

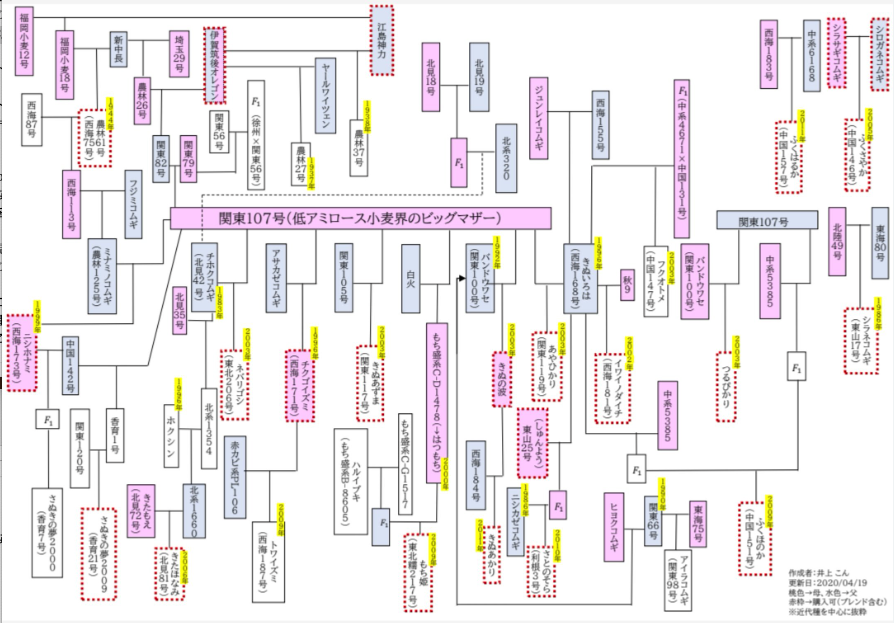

再び、「松ト麦」井上こんさんと遺伝子の世界を覗いてみよう。育種の研究が解き明かした小麦の遺伝子の特徴を、麺に活かしている「松ト麦」の井上こんさん。 具体的な品種ごとに、どのような遺伝子を持っているか見ていきましょう。 デンプンの粘りの質、グルテンの強度がわかります。まずは、もっちり遺伝子について。 -

講座3グルテン/デンプン ②グルテン/デンプンの知識は麺作りに役立つ。

「松ト麦」井上こんさんと遺伝子の世界を覗いてみよう。 育種の研究が解き明かした生地の特徴に関わる小麦の遺伝子の特徴を、麺に活かしている「松ト麦」の井上こんさん。 その品種が、生地に関するどんな遺伝子を持っているのかがわかると、理想の麺に近づく、大きな助けになります。 井上さんがどんなアプローチで麺を作っているか訊いてみました。 -

講座3グルテン/デンプン ①九州の小麦と北海道の小麦はどこがちがうの?

パン職人がパンを手作りするとき、五感を使って、小麦の個性に迫ります。 でもそれはあくまで”勘”や”感性”にとどまり、多くの人たちが共有することがむずかしいものです。 九州を代表するベーカリー「パンストック」の平山哲生シェフが、普段抱いている疑問を、育種に関わる遺伝子の角度から考えてみます。 -

講座2小麦の一生 ⑤雨に弱いなら、降る前に収穫すれば?

小麦の一生を、生産者目線で追っていく講座。 いよいよ第5回、最終回は収穫。 小麦の一生のクライマックスの「収穫」です。小麦にとって収穫期の雨は大敵。 よりによって、そのいちばん大事な収穫期が梅雨にあたる日本。 小麦の栽培に適してないという大きな弱点を持っています。海外は雨が降らなので、乾燥しきってから収穫しますが、日本の場合は梅雨があるので、早めに収穫して乾燥機で乾燥させているのです。 -

講座2小麦の一生 ④小麦も花が咲くの?

第4回は、春の訪れとともに、穂が成長し、花が咲く時期についてです。今回も、前田茂雄さん(北海道十勝本別町・前田農産)、廣瀬敬一郎さん(滋賀県日野町・大地堂)に教えてもらいます。本州で5月ぐらいに小麦畑に行くと、小さいくてかわいい白い花がちょろちょろっと出てるのを見ることがあります。実は、花びらじゃなくて「えい」っていうものだそうです。しかも、いっぺんに咲くわけじゃなく順番に咲いていくそうです。